輪胎胎壓對了 行車更穩 噪音更小

在日常駕駛中,輪胎是車輛與地面唯一的接觸點,其重要性不言而喻。然而,多數車主往往忽略了「輪胎氣壓」這項看似簡單卻極其關鍵的維護項目。氣壓的高低不僅直接影響行車安全與操控穩定,也對車內噪音、舒適性乃至燃油效率產生顯著影響。本文將深入探討輪胎氣壓過高或過低所帶來的安全風險、輪胎磨損特性,以及噪音變化的科學原理。

氣壓過低的影響:安全性隱患與噪音上升

1. 安全性風險

氣壓不足會導致輪胎的接地面積過大,胎面邊緣承受過多壓力,使得輪胎過熱並加速磨損。當氣溫高或長時間高速行駛時,輪胎內部溫度上升,容易發生「爆胎」現象。根據交通安全數據統計,約有三分之一的爆胎事故與氣壓過低有關。

此外,氣壓不足會使輪胎變形量增加,轉向反應變得遲鈍,尤其在高速過彎或緊急閃避時,車身穩定性明顯下降。煞車距離也會因輪胎變形導致接地壓力不均而延長,對行車安全構成嚴重威脅。

2. 噪音變化

當氣壓過低時,輪胎胎面與地面接觸面積增大,摩擦面積隨之增加,導致「滾動阻力」上升。這不僅使燃油消耗增加,也會產生明顯的低頻噪音與共鳴聲。尤其在粗糙柏油路或水泥路面上,輪胎會因過度變形產生節奏性的「嗡嗡聲」與「拍打聲」。

此外,低氣壓的輪胎胎側會因受力不均出現抖動現象,車內乘客可明顯感受到震動頻率偏低的共鳴,特別在後座區域或車廂底板傳導時更為明顯。這類噪音不僅降低行車舒適度,也使駕駛容易產生疲勞。

氣壓過高的影響:操控變化與高頻噪音

1. 安全性風險

氣壓過高會造成輪胎與地面的接觸面積縮小,主要接觸集中於胎面中央。雖然這樣的狀況能略微降低滾動阻力、提升油耗表現,但卻導致抓地力下降。當在濕滑路面或高速行駛時,輪胎排水能力受限,容易發生打滑(Hydroplaning)。

在轉彎或緊急煞車時,高氣壓輪胎因接地面積不足,抓地力下降,導致車輛容易出現推頭或甩尾現象。此外,過高的氣壓會讓輪胎胎壁失去彈性,受到外力衝擊時緩衝不足,遇坑洞或突起物時更容易損傷鋼圈或導致輪胎鼓包。

2. 噪音變化

氣壓過高的輪胎因胎面變硬,與地面接觸時的彈性減少,噪音頻率偏高且刺耳。常見的聲音表現為「嗚嗚聲」或「滋滋聲」,尤其在粗糙路面或高速行駛時明顯。

由於胎面中央承受較多壓力,震動頻率偏向中高頻範圍,聲音會經由車體板金與懸吊系統傳入車內,產生明顯的「顫鳴」效果。若車門、地板或輪拱隔音不足,這類噪音將更加突出,甚至掩蓋音響的中高頻細節,使整體車艙音質變得生硬。

氣壓變化對輪胎磨耗與舒適性的綜合影響

-

氣壓不足時:輪胎胎肩(外側與內側)磨損加劇,胎紋中央仍保留明顯深度,屬於「兩邊磨」現象,容易造成輪胎壽命縮短與油耗上升。乘坐感雖較為柔軟,但伴隨明顯滾動噪音與車身擺動。

-

氣壓過高時:胎面中央磨損速度加快,形成「中間磨平」現象。車輛在顛簸路段時震動更強烈,乘坐舒適性下降。胎噪聲偏高頻,音色尖銳,對隔音未強化的車款而言影響尤其明顯。

-

適當氣壓時:胎面與地面壓力分佈均勻,抓地力最佳、磨耗最平均,同時可兼顧行車穩定與低噪音。這也是車廠設定建議氣壓值的原因——在安全、舒適、節能三者之間取得最佳平衡。

氣壓變化與溫度的關聯

氣壓並非固定值,而會隨氣溫變化而波動。依據理想氣體定律,每上升攝氏 10°C,輪胎氣壓約會增加 1~2 psi;反之,氣溫下降時氣壓會同步下降。因此在冬季氣溫驟降時,建議車主定期檢查氣壓,避免長期處於低壓狀態。

同樣地,若在夏季烈日下行駛,高溫會使氣壓上升。此時若出現輪胎過熱或車身震動異常,應在安全條件下暫停檢查,確保氣壓未超出標準範圍。

噪音控制與隔音建議

對於注重靜肅性的車主而言,除了保持正確氣壓外,也可透過適當的隔音工程進一步改善胎噪影響:

-

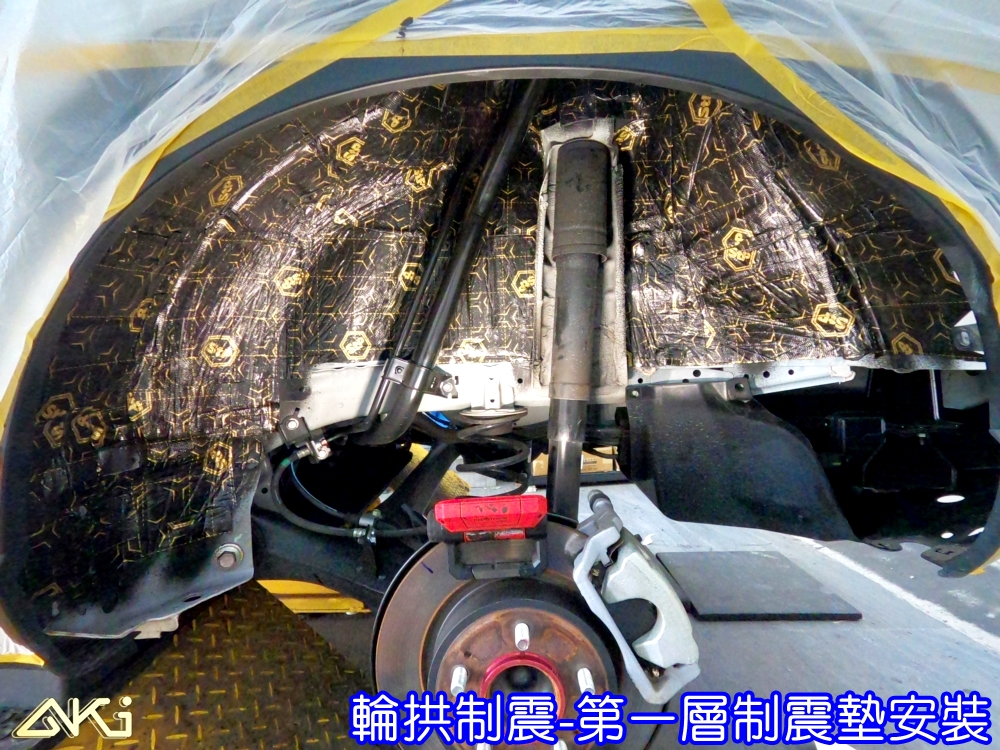

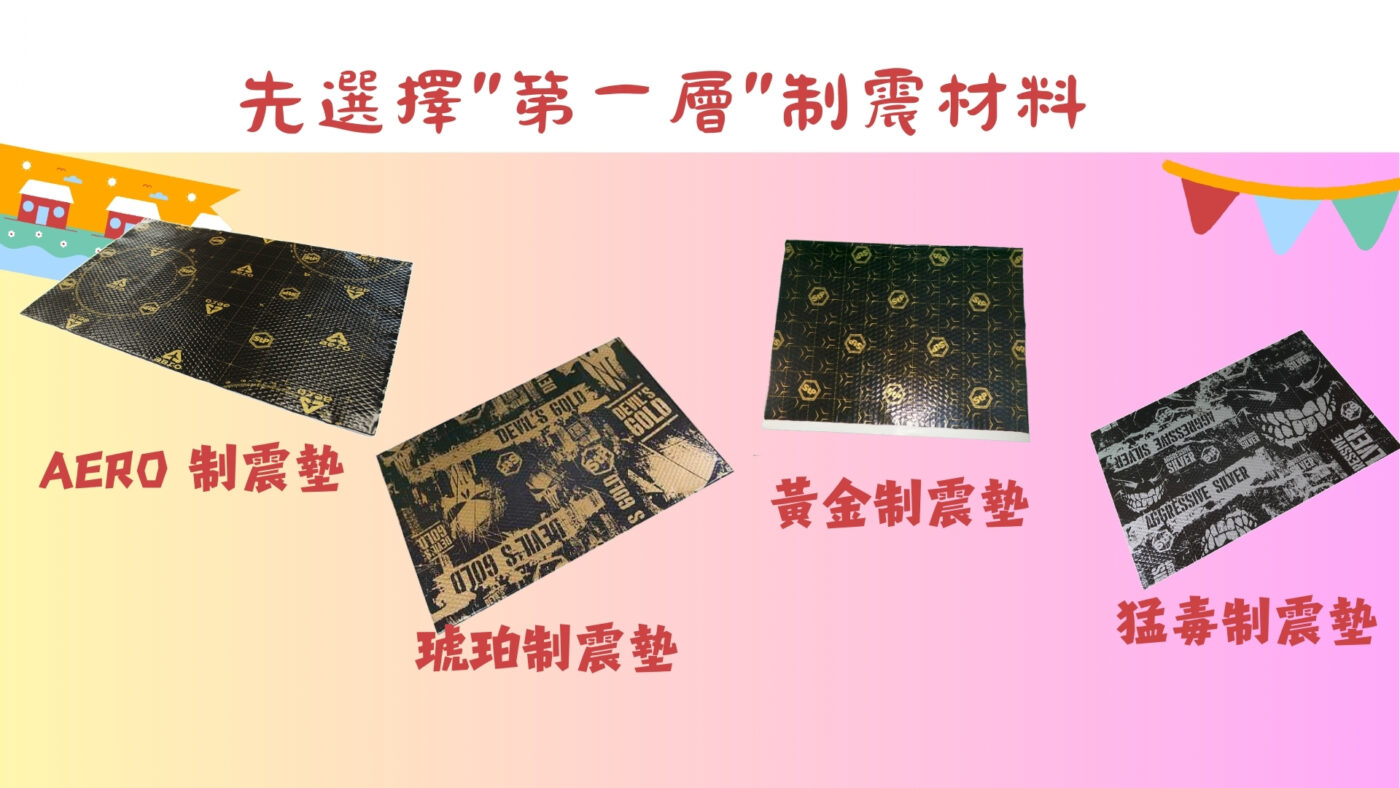

輪拱隔音:在輪拱內側加裝制震墊與吸音棉,有效降低輪胎滾動與石子撞擊聲。

-

底盤隔音:抑制胎噪透過車體鋼板傳遞的共鳴。

-

車門制震:減少高頻噪音在車體腔體內的反射,使車內音場更平衡。

若車輛使用運動化輪胎或升級為低扁平比胎,噪音敏感度會更高,此時保持正確氣壓並搭配良好的隔音處理,能顯著提升整體靜肅性。

結論:維持正確氣壓,平衡安全與舒適

輪胎氣壓雖然只是日常保養中微不足道的一項檢查,卻與安全、舒適、燃油經濟與噪音表現息息相關。氣壓不足容易造成爆胎與低頻共鳴噪音,氣壓過高則使抓地力下降並產生刺耳高頻聲。唯有維持在原廠建議值範圍內,才能讓車輛發揮最佳性能,同時兼顧靜音與安全。

建議車主每月至少檢查一次氣壓,並在長途行駛前或溫差劇烈的季節變化時再度確認。現今許多車款已配備胎壓偵測系統(TPMS),若顯示異常應立即檢查,而非僅以目視判斷。

在車輛保養的細節之中,正確的輪胎氣壓管理是「安全」與「安靜」並行的第一步。維持穩定氣壓,不僅保護輪胎壽命,更是讓每一趟旅程都能安心與寧靜的關鍵。